第2回 電源基板の設計要点

はじめに

スマホ充電用のモバイル・バッテリは、大容量で、入手も簡単ですから、電子回路の実験用電源に最適です。出力電圧は+5Vですが、これを+12Vに昇圧すれば、OP アンプ増幅回路などのアナログ回路の電源としても利用できます。製作した電源は、50mAしか取り出せませんが、小信号アナログ回路へのピンポイント供給に使えます。

専用IC を利用した昇圧型DC-DC コンバータの設計

仕様

今回作る電源の目標仕様は、入力電圧5V、出力電圧12V、出力電流50mAです。

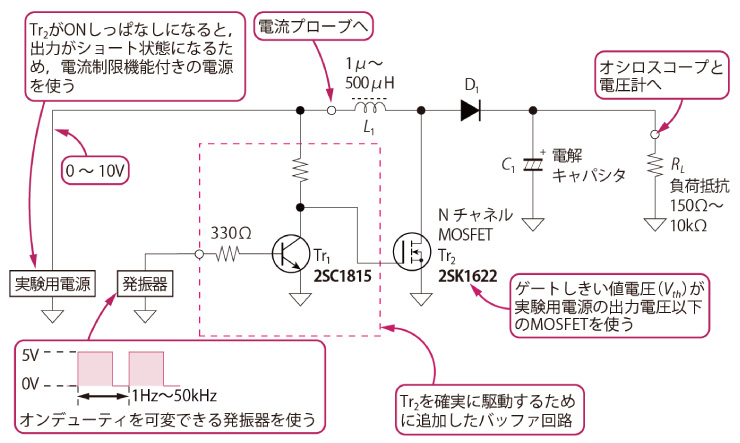

第1 回で製作した実験用電源回路(図1)は、出力電圧の変動を抑えるしかけが組み込まれていないため、目標の12Vを超えて80Vまで昇圧されました。また、負荷の大きさ、つまり出力電流の大きさによって出力電圧が変動してしまいます。

図1 連載第1回で製作した原理的な昇圧型DC-DC コンバータ回路にはフィードバックが掛けられていないため、出力電流によって出力電圧が変動する

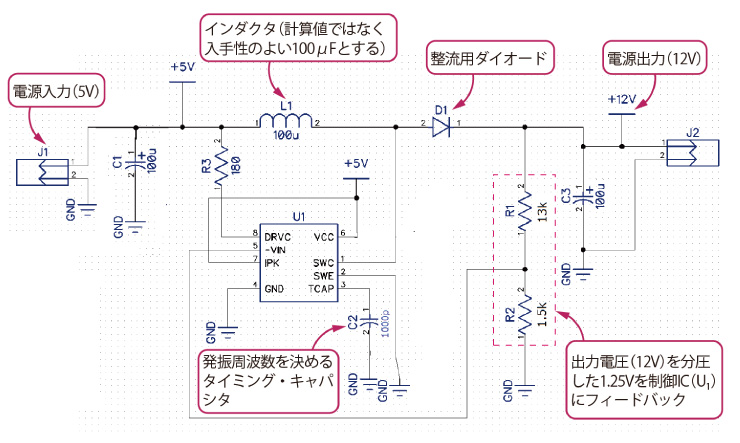

そこで、図2 に示すように、R1とR2の分圧回路で、出力電圧を制御IC にフィードバックして安定化します。出力電圧が低下したらオン・デューティを大きく、上昇したら小さくします。

回路

図2 に回路図を、図3 に部品表を示します。部品は入手性を優先したため、一部オーバースペックの製品が含まれています。

図2 スイッチング電源制御IC MC34063を使って構成した昇圧型DC-DC コンバータ。フィードバックをかけて出力電圧を安定化している

図3 スイッチング電源制御IC MC34063 を使って構成した昇圧型DC-DC コンバータの部品表

スイッチング電源制御IC には、定番のMC34063(オンセミコンダクター)を利用します。抵抗を利用して出力電流を検出し、その値をIpeak 端子でモニタすると、出力電流の上限を設定できますが、本回路では、省略して電源電圧と接続して常時出力します。

MC34063 の詳しい使い方は、メーカであるオンセミコンダクターが公開する次の技術資料に記載されています。

(1)のデータシートには部品自体のスペックが、(2)のアプリケーション・ノートには応用回路や定数の計算例が記されています。日本語の技術資料が必要なら、MC34063 の互換品NJM2360(日清紡マイクロデバイス、旧新日本無線)を選ぶとよいでしょう。

プリント基板の設計

大きな電流が流れるプリント・パターンに着目する

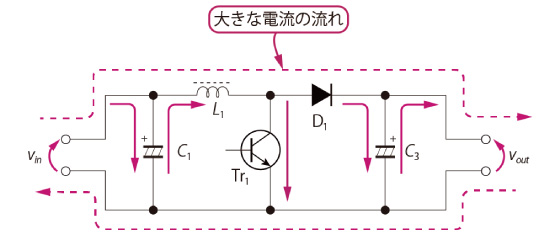

プリント・パターンは、入力電源の貴重なエネルギが熱や電磁波などの無駄なエネルギに変換されないように描く必要があります(図4)。

図4 昇圧型電源回路のプリント・パターンを描く前に、大電流が流れるルートを整理する。

大きな電流が流れるルートは配線をできるだけ太くしてロスを減らす

▶ ベタ・パターンを積極的に利用する

細いプリント・パターンはインピーダンスが高いため、電流が流れると電圧が降下してロスが発生します。ロスは熱エネルギに無駄に変換されます。発熱は部品を短命化します。

信号が通過する線路を流れる電流は微小なので、部品の端子と端子を一定の太さの細長いプリント・パターンで接続しても問題ありませんが、大きな電流が流れる電源回路の基板は、積極的に塗りつぶし(ベタ・パターン)を使いましょう。

▶ 許容電流は「1mm 当たり1A」

プリント・パターンの太さと許容電流の関係はプリント回路協会(IPC、Institutefor Printed Circuits)が参考値を示しています。

目安は、幅1mm 当たり1A ですが、重要なことは「極力太くして、インピーダンスを下げる」ことです。規格にとらわれることなく、太く短いプリント・パターンを描くことを心がけてください。

▶ 細いほうが有利な場合もある

積極的にパターンを細くしてインダクタンス成分をもたせることもあります。放射ノイズの要因となる変化の激しい電流の高周波成分を低減でき、EMC(ElectroMagnetic Compatibility)において有利に働きます。

特に、DC-DC コンバータのインダクタ周辺は、電磁界シミュレーションを利用して検証することも重要です。

電流がループ状に流れる配線はノイズを放つ

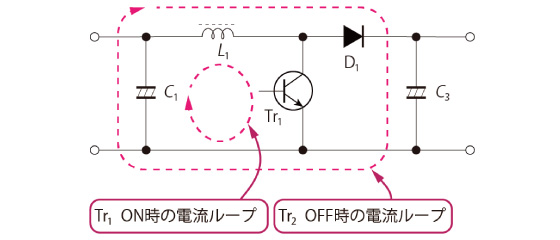

ループを成すプリント・パターンはアンテナとして働き、高周波電流が流れると電磁波を放射します。ループ面積ができるだけ小さくなるように、部品を配置します(図5)。

図5 IC1 に内蔵されたトランジスタのON時とOFF時の電流ループ。この面積を可能な限り小さくする

インダクタ直下や直近は配線しない

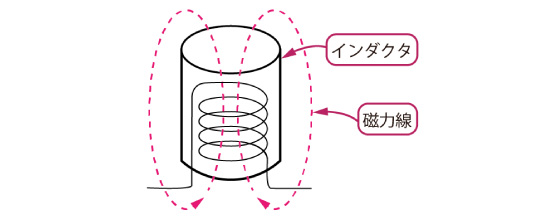

インダクタは、電流が流れると周囲に磁力線を出す電磁石です。DC-DC コンバータのインダクタは、エネルギの蓄積と放出を繰り返していて、磁力線を発生させており、その向きは常に反転します。

この磁力線がループ状のプリント・パターンを横切ると、配線に起電力が誘起されてノイズになります。インダクタの近くにループを作らないように留意しましょう。

インダクタ直下には、たとえグラウンドであっても、プリント・パターンを配線してはいけません(図6)。プリント・パターンに渦電流が発生して、インダクタの見かけ上のインダクタンスが低下します。インダクタンスの低下は、クオリティ・ファクタ(Q)の低下と損失の増加につながります。今回選んだインダクタは、サイズが少し大きいため、端子間にプリント・パターンを通したくなりますが、ぐっとこらえます。

図6 インダクタが作る磁力線トロイダル・タイプのインダクタは磁路が閉じているため、磁力線の漏れが低減できる

インダクタの端子間のプリント・パターンが近づくと、プリント・パターン間の寄生容量が大きくなり、インダクタの性能が劣化します。

基板設計例

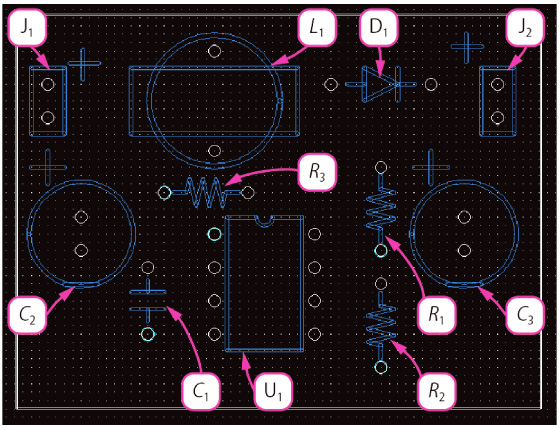

これまで説明した事柄を考慮しながら、なおかつ片面基板なのでジャンパが最小限になるように(なくなるように)部品配置とパターン設計を行っていきます(図7)。

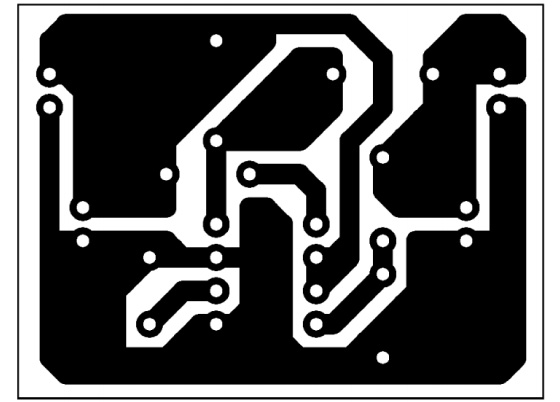

可能な限りベタで設計し、一部配線となる場所も2mm幅の配線としました(図8)。配線間の間隔も1.5mm 以上開けています。エッチングによるパターン製作も容易になります。

インダクタは、選定した部品とは別にトロイダル・タイプのものも実装できるようにしています。トロイダル・タイプのものは、磁性体がドーナツ状になっているため漏れ磁束が少ない利点があります。よいスペースが空いていてもったいない気もするのですが、インダクタの下に配線は通しません。

電流ループは大きくなってしまったのが反省点です。両面基板にし、裏面をグラウンド層にすることでもう少し部品配置に自由ができ、最適化できると思います。

図7 部品配置を終えたところ

図8 完成した基板(40 × 30mm)

組み立てと評価

動作確認

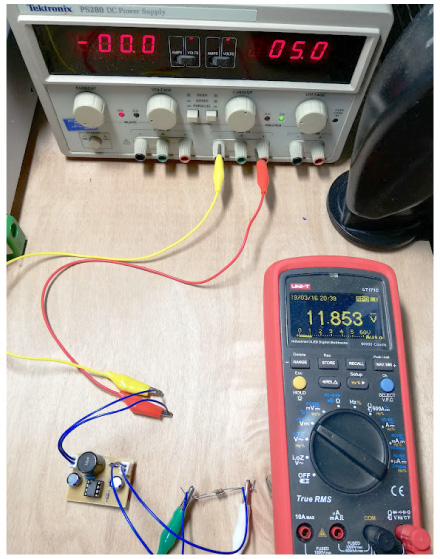

プリント基板が完成したら部品を実装して通電し、入力の5V が12Vに昇圧されて出力されることを確認します(図9)。

図9 完成したプリント基板に部品を実装して出力電圧を確認する。

12Vが出力されていたら回路は正しく動作している

次に、無負荷から定格負荷を加えて、出力電圧が12Vで安定していることを確認します。

目標値の12Vより0.15Vほど低いですが、ほぼ12Vが出力されています。5Vを供給する入力電源装置の電流測定機能を利用して、入力電力と出力電力から効率を算出すると約70%でした。

電源に重い負荷を加えて定格以上の電流を流すと、DC-DC コンバータの制御が追いつかなくなり、変換効率が悪化して出力電圧が低下します。実際、1/2W抵抗を2本並列にして電源の出力に接続して、設計定格の1.5倍の電流を取り出すと、効率は約50%まで低下しました。

DC-DC コンバータのノイズは基板のできしだい

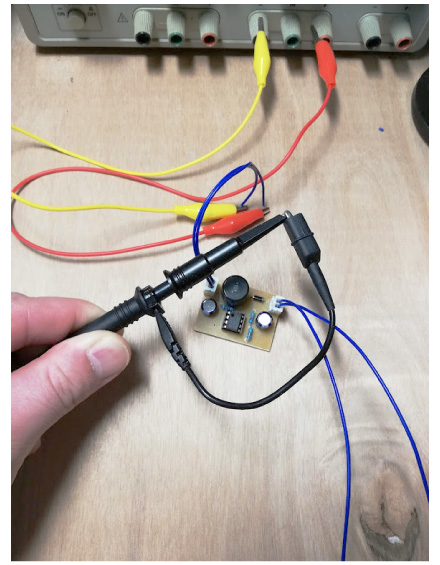

プローブをオシロスコープに接続して、垂直レンジを目一杯拡大します。グラウンド・リード線とプローブ・フックを接続してループ(1 回巻きのインダクタとして働く)を作り、製作したDC-DC コンバータ基板に近づけてみてください(図10)。

図10 プローブでループを作りDC-DC コンバータに近づける

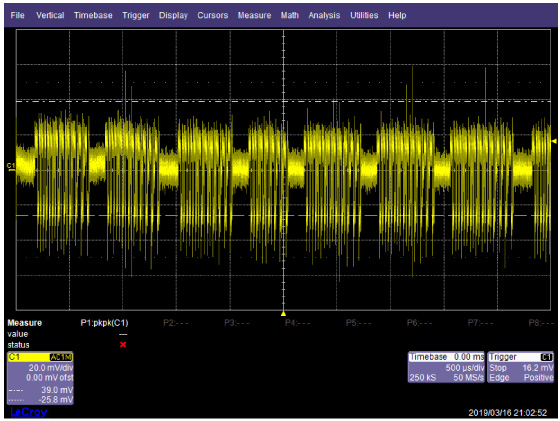

オシロスコープの波形を見ると、きれいな直線ではなく、2つのノイズが重畳しています(図11)。これは、インダクタが発する磁界がプローブで作ったループの内側を横切ったとき発生した起電力がオシロスコープに表示されたものです。

図11 オシロスコープで観測されるノイズ波形。DC-DC コンバータは空中に電磁波を放射する

ノイズの最大値は約120mVp-pです。発振周波数よりも高い周波数のノイズも確認できます。

パワー・トランジスタがスイッチングして、大電流がON/OFF するDC-DC コンバータ基板のプリント・パターンには高周波電流が流れています。ノイズは、部品の選定や回路、プリント・パターンの工夫によって低減することができます。

著者:善養寺薫/Kaoru Zenyouji(株式会社ディスクリテック)

企画編集:ZEP エンジニアリング株式会社

主催:株式会社ピーバンドットコム

関連製品:[VOD]Gbps 超高速伝送基板の設計ノウハウ&評価技術

関連製品:[VOD]高精度アナログ計測回路&基板設計ノウハウ

関連製品:[VOD] Before After︕ ハイパフォーマンス基板&回路設計100 の基本【パワエレ・電源・アナログ編】/【IoT・無線・通信編】

関連製品:[VOD/KIT] すぐ動く! BM83 Bluetooth スタータキット

関連製品:[VOD/Pi KIT] MATLAB/Simulink ×ラズパイで学ぶロボット制御入門

関連製品:ZEP エンジニアリングのキット付き VOD 全製品